Questa è una versione della pagina per dispositivi mobili, vedi pagina originale.

Perché Pantani è un atleta che ci è rimasto addosso così in profondità? Io penso che la sua fine sia addirittura un’appendice, incapace di togliere qualcosa a quello che avremmo comunque ricordato di lui. Che ne pensi?

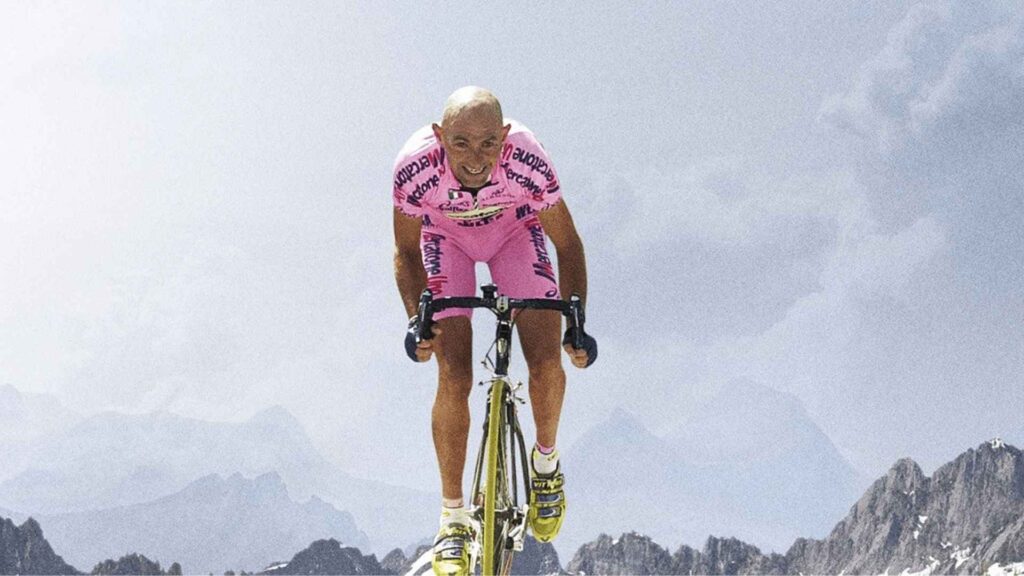

Credo che Pantani sia stato un mito, nel senso più profondo del termine. Una leggenda che serve a costruire le fondamenta del sentire comune. Non è un caso che oggi si parli ancora tantissimo di Pantani ma spesso e volentieri le persone non sanno davvero cosa abbia fatto Pantani prima del 1998. Fu una meteora, arrivato dal nulla (anche se non è vero, ma nell’immaginario collettivo è un po’ così) e sparito nel nulla, invischiato in una tragedia che l’ha schiacciato fino alla morte. Sarebbe sbagliato però per me dire che è diventato grande per il finale tragico perché Pantani era già ben presente nell’immaginario collettivo da quell’estate del 1998. La sua rapida fine ha solo reso Pantani esente dal declino che colpisce gli sportivi per ragioni anagrafiche. È come se il tempo per lui non si fosse fermato e per questo continuiamo a ricordarcelo tutti lassù a scalare le montagne come fossimo ancora bloccati in quel 1998.

Un’altra cosa chiara, e tu lo scrivi benissimo nel libro, riguarda il fatto che ci si rende subito conto di come le prime vittorie di Pantani non siano le vittorie di “un giorno particolare”, ma le prime di un romanzo aperto a mille intrecci. Perché secondo te ci ha dato subito questa impressione? Eppure non aveva 18 anni, era già un atleta abbastanza maturo quando ha iniziato a vincere.

La particolarità di Pantani più che la quantità delle vittorie infatti era proprio nel modo in cui queste arrivavano, che poi è frutto del suo stile in bicicletta estremamente peculiare. Di giovani forti ce n’erano tanti all’epoca (Casagrande, Gotti, Simoni, Rebellin e via discorrendo) ma nessuno correva in quel modo. Parlando con Fausto Sarrini, il giornalista di Arezzo che ho intervistato per scrivere il capitolo iniziale del libro, quello sul Giro delle Valli Aretine, si percepiva chiaramente che di Pantani se ne parlava come di un potenziale fenomeno già quando correva nelle categorie giovanili. E infatti già nel 1994, al secondo anno fra i professionisti, fa terzo al Tour de France mettendo in difficoltà Miguel Indurain sul Mont Ventoux e sull’Alpe d’Huez. E anche dai suoi articoli dell’epoca che mi ha girato in privato e che ho citato nel libro, emerge questo aspetto di attesa che aleggiava attorno al giovane Pantani. Le sue prime vittorie arrivano tardi per due motivi principali: il primo è che all’epoca solitamente si passava professionisti un po’ più tardi, salvo casi eccezionali; il secondo è che tutta la prima parte della sua carriera fu funestata da infortuni e incidenti di ogni tipo che hanno rallentato la sua esplosione.

Il concetto “Pantani è antico” di Mura è irresistibilmente vero (nel senso che vorrei discostarmene, ma non ci riesco). Dove sta l’antichità irresistibile di Pantani?

La sua antichità sta proprio nel suo modo di affrontare le salite. Pantani emerge nell’epoca di Indurain, un enorme passista-scalatore di quasi ottanta chili che spingeva rapporti durissimi, dominava a cronometro e affrontava le salite di passo, spingendo sempre seduto il suo lungo rapporto. E con questo sistema aveva schiacciato la concorrenza: uno dei suoi principali rivali, Rominger, era un ciclista per caratteristiche molto simile a lui, così come Ugrumov. Gli scalatori esplosivi come Chiappucci sembravano destinati alla sconfitta eterna contro questi giganti. Quando Pantani sbarca nel professionismo, invece, ribalta completamente la realtà: mette in crisi più volte Indurain sulle montagne, spingendolo là dove nessuno l’aveva mai portato (penso alla scalata del Mortirolo al Giro 1994, dove arriva la prima vittoria di Pantani con Indurain che lo tiene fino a un certo punto e poi crolla). Pantani riesce anche a infliggere distacchi pesanti agli avversari in salita, come i suoi colleghi scalatori non riuscivano più a fare, partendo magari da lontano, ai piedi della salita senza aspettare il fantomatico “momento giusto”. In questo Pantani era “antico”, nel senso che faceva cose che non si vedevano dai tempi in cui Gianni Mura era giovane e vedeva correre i grandi scalatori della sua generazione. La stessa sensazione che ebbe anche Adriano De Zan che vedendolo pedalare con le mani basse sulle pieghe del manubrio ripeteva spesso che gli ricordava Charly Gaul, scalatore lussemburghese che vinse il Tour nel 1958.

L’idea di costruire con la Mercatone Uno una nazionale della Romagna è geniale. Da un punto di vista del marketing è una scelta glocal per forza di cosa vincente. Perché poi non è più stata fatta una cosa del genere, a mia memoria, in nessun altro sport?

In realtà anche in quel caso non riuscirono a portarla davvero a compimento. Certo, provarono a prendere tutti i romagnoli in circolazione ma poi ovviamente dovettero ampliare parecchio il campo includendo non solo altri italiani ma anche stranieri all’occorrenza. Il punto però era l’idea di base: uno sponsor romagnolo per una squadra tutta incentrata attorno a un grande campione romagnolo. Più recentemente, l’idea di una squadra di ciclismo “nazionale” è stata con alterne fortune portata avanti dalla Euskaltel Euskadi nei Paesi Baschi che ha nel roster solo ciclisti baschi. Nel ciclismo contemporaneo però è molto difficile essere fedeli a un’idea del genere: in primo luogo perché il ciclismo – forse anche più degli altri sport europei – si è espanso geograficamente. Se fino agli anni Novanta il ciclismo era una questione fondamentalmente fra belgi, olandesi, francesi, italiani e spagnoli ed era quindi facile avere un bacino molto corposo da cui pescare per fare una cosa del genere, oggi le nazionalità in gruppo sono molte di più e molto più distribuite. Di conseguenza ci sono meno ciclisti delle nazioni “storiche” come l’Italia – e quindi figuriamoci di una specifica regione. L’altro motivo sono i soldi e il sistema delle squadre World Tour introdotto dall’UCI negli anni Duemila che ha creato un sistema rigido con licenze bloccate e quindi molto più chiuso in cui è praticamente impossibile costruire una squadra dal nulla e andare a correre nelle corse più importanti.

Da giovane, a Roberto Conti che lo rasserenava sui primi anni che dovevano essere di apprendistato, Pantani rispose: “Io non ho mica bisogno di fare esperienza”. Da dove veniva questa furia senza alcuna voglia di aspettare il tempo che ci vuole.

Devo fare un piccolo passo indietro: io non ho mai conosciuto Pantani e raramente ho avuto l’occasione di parlare con qualcuno che l’avesse conosciuto di persona, nel suo privato. Quando ho iniziato a scrivere il libro, l’idea era di raccontare il Pantani ciclista così come l’avevo sempre vissuto e cioè come un mito, un personaggio leggendario, senza quindi toccare gli aspetti personali o cercare di darne un’immagine “umana”. Fondamentalmente perché era così che io l’ho sempre vissuto ed è così che l’ha vissuto la mia generazione e le generazioni successive alla mia.

Solo in un secondo momento abbiamo deciso con la mia editor di inserire qualche testimonianza che toccasse un po’ di più il Pantani uomo, attraverso le testimonianze di chi gli è stato sempre accanto o direttamente citando delle sue interviste in cui la giornalista – e uso il femminile perché quasi sempre era Alessandra De Stefano – riusciva a farlo parlare di più di sé stesso e del suo stato d’animo.

Quindi non saprei onestamente dirti da dove venisse questa sua fretta di emergere o più specificatamente questa piena consapevolezza che aveva di poter emergere, che è già un concetto un po’ diverso. Però anche i suoi avversari – come Giuseppe Guerini, che cito nel libro – lo descrivono sempre come un uomo sicuro di sé e dei suoi mezzi, deciso, determinato, senza paura. Credo quindi che la risposta sia nella domanda stessa: la sua incredibile consapevolezza di essere davvero forte lo portava a voler bruciare le tappe, a cercare di fare sempre qualcosa in più. Questo non significa che fosse uno sbruffone o un megalomane che non ascolta nessuno, anzi. Era anche consapevole, sempre secondo l’idea che mi sono fatto ascoltando le varie testimonianze, che ogni persona che incontrava poteva dargli qualcosa di utile per crescere. Si spiega così il suo bel rapporto con il suo primo capitano, Claudio Chiappucci, che lo coccolava, lo proteggeva e lo spronava. O ancora con Giuseppe Martinelli, il suo storico direttore sportivo, e anche con lo stesso Roberto Conti che era un po’ più grande di lui.

Ero adolescente al tempo di Pantani, che è stato il tempo dell’adolescenza per tanti, anche più piccoli o più grandi di me. Detto questo, ricordo la tappa Asiago-Selva di Val Gardena (su cui ti soffermi giustamente tanto) come la tappa decisiva nella considerazione riguardo a Pantani. Fu lì che davvero ci dicemmo: “Questo un giro lo può vincere”. Sei d’accordo?

Se ci concentriamo sulla seconda parte della carriera di Pantani, quella post-incidente alla Milano-Torino a ottobre 1995, allora sì: quello è il momento in cui probabilmente ci si rende conto che Pantani in quel Giro d’Italia è il più forte e non c’è Zulle o Tonkov che tengano. Però era un ritorno di fiamma, per così dire, perché già nella stagione 1994 quando Pantani fa podio sia al Giro che al Tour ci si aspettava il salto di qualità per arrivare a vincere, soprattutto in relazione al fatto che la carriera di Miguel Indurain era prossima alla fine. Per me però quello è stato il tempo della prima infanzia, quindi questi sono ricordi costruiti a posteriori leggendo i giornali dell’epoca; è possibile quindi che invece nel grande pubblico il nome di Pantani sia esploso solo dopo il grande ritorno del 1997.

Per te come è stato raccontato Pantani nei suoi anni? Hanno esagerato?

Non direi che abbiano esagerato. In fin dei conti un italiano non vinceva il Tour de France dal 1965, quindi dai tempi di Felice Gimondi. E per una nazione come l’Italia che è una delle culle del ciclismo è un digiuno incredibilmente lungo. Per questo credo sia normale che l’avvento di Pantani sia stato salutato con enorme entusiasmo, anche per il tipo di ciclista che era. Uno scalatore puro, come lui, è ovviamente più facile da ammirare e da apprezzare, le sue azioni sono per natura più appassionanti rispetto a quelle di un passista-scalatore come poteva essere Indurain – che è amato in Spagna ma meno di un Contador, per dire, che pure ha vinto molto meno – e in più la doppietta Giro-Tour è oggettivamente un’impresa leggendaria riuscita solo a pochissimi giganti del ciclismo.

L’esagerazione, da una parte e dall’altra, credo sia arrivata dopo. Da un lato Pantani è stato sopravvalutato sulla base del ricordo un po’ annebbiato di quel biennio 1998-1999 in cui era al top della sua carriera; dall’altro lato, i suoi detrattori – fra cui devo inserire anche il me stesso del recente passato – cadono spesso nella trappola di non guardare altro che il 1998, dimenticandosi quanto fatto da Pantani nella prima parte della sua carriera e di quanto stava cercando di fare nel 2000 nonostante i vari problemi fisici e mentali che aveva avuto dopo Madonna di Campiglio.

Servirebbe quindi – e spero che il mio libro possa essere utile ad altri così come lo è stato per me – un maggiore equilibrio nel valutare la sua carriera nel suo complesso.

Nel ciclismo di oggi è una figura tecnica, non dico simbolica, a cui si guarda? Si vuole fare ciclismo come ha fatto Pantani oppure serve altro?

Il ciclismo è uno sport abbastanza particolare che vive sempre di continue evoluzioni e soprattutto negli ultimi vent’anni circa c’è stato un notevole miglioramento da tutti i punti di vista se consideriamo il livello delle prestazioni. Quindi in generale è molto difficile che un qualsivoglia ciclista diventi una figura a cui guardare tecnicamente, proprio perché le condizioni sono sempre diverse e in continua evoluzione. In più, la carriera di Pantani cade proprio nel bel mezzo dell’epoca d’oro del doping ematico che ha reso tutto quel periodo una zona grigia da cui si cerca di prendere le distanze.

Secondo me, invece, le caratteristiche tecniche di Pantani andrebbero studiate più a fondo perché troppo spesso si vedono scalatori che fanno accelerazioni eccezionali ma poi non riescono a incrementare il distacco perché non sanno andar su di passo. Pantani invece sapeva impostare il ritmo anche una volta esaurito lo slancio dell’attacco e questo gli consentiva di fare le azioni che faceva, dosando lo sforzo in attacchi più lunghi, profondi ed efficaci. Se fossi un giovane scalatore, quindi, cercherei di allenarmi su questo, emulando il suo stile anche sacrificando un po’ di esplosività.

Sulla squalifica di Madonna di Campiglio ne abbiamo sentite tante. Una però ha, come dire, la prova fattuale sulla media distanza. Si dice che le altre squadre italiane, al tempo potentissime nel ciclismo mondiale e figuriamoci quando si correva un Giro d’Italia, vedevano molto male quel tipo che vinceva troppo, ridicolizzando i propri corridori, come a Oropa. Ci voleva una botta di democratizzazione. Una volta fermato Pantani, il Giro è stato vinto da otto corridori italiani diversi in dodici anni. L’obiettivo alla fine è stato raggiunto o sono parole al vento?

Ci sono tante teorie del complotto su Madonna di Campiglio e personalmente quando nascono così tante teorie diverse tendo ad allontanarmi per cercare di distaccarmi completamente. Però le conosco, ovviamente. Questa delle squadre arrabbiate esce fuori spesso, ed è strettamente legata alla teoria che vorrebbe Giorgio Squinzi, patron della Mapei e dell’omonima squadra di ciclismo dell’epoca, dietro a tutto questo complotto per vendicare il fatto che Pantani aveva rifiutato il trasferimento alla Mapei l’anno prima per restare alla Mercatone Uno.

Sono teorie che lasciano il tempo che trovano, anche se poi sappiamo benissimo che in quegli anni l’Unione Ciclistica Internazionale non era propriamente integerrima nella gestione dei casi di doping (si veda tutta la storia del caso Armstrong che per sua stessa ammissione è stato per anni coperto dai vertici dell’UCI), quindi è possibile che nella vicenda Pantani abbia giocato un ruolo anche l’aspetto politico della questione.

Ma andando al di là di questo e parlando della questione dei vincitori del Giro: io credo che Pantani non avrebbe avuto un dominio così lungo sul ciclismo, anche perché andava per i 30 e per uno con le sue caratteristiche è molto difficile essere competitivi per vincere un grande giro andando avanti con l’età. Quasi sicuramente non avrebbe più vinto il Tour de France, forse avrebbe potuto vincere qualche altro Giro d’Italia ma alla fine nel giro di pochi anni sarebbe ricominciata l’alternanza che poi c’è stata.

In ogni caso, la caduta di Pantani ha portato con sé nella tomba tutto il ciclismo italiano che da allora non ha mai recuperato quel rapporto di fiducia necessario per conquistare il grande pubblico ed è entrato in una crisi da cui non è mai uscito neanche a distanza di quasi trent’anni; quindi se davvero le squadre italiane hanno complottato per farlo fuori, saremmo di fronte al più grande caso di tafazzismo nel mondo dello sport (cosa comunque non da escludere, visto che non parliamo proprio di una convention di premi Nobel).

Per colpa del calcio, gli atleti italiani passano per calcolatori e difensori delle loro energie residue. Però poi con Tomba, Baggio, Pantani, quelli che davvero restano nel mondo sono quelli che osano per talento e forza. Non è strano?

No, credo anzi che sia nella natura delle cose. E che proprio questo nostro aspetto più calcolatore e prudente, che ci contraddistingue in tanti aspetti non solo nello sport, metta ancor più in risalto quelle persone che riescono a rompere gli schemi. Non è solo una questione di vittorie e ti faccio un esempio ciclistico per dimostrare questa cosa: Bugno e Chiappucci, la grande rivalità dei primi anni Novanta del ciclismo italiano. Bugno ha vinto molto più di Chiappucci, era un ciclista più completo e più forte. Eppure tutti gli appassionati di ciclismo portano nel cuore Chiappucci più di Bugno, proprio perché era un ciclista che attaccava da lontano, che si lanciava in azioni spregiudicate e spettacolari, che rompeva lo schema tattico predefinito e per questo appassionava il pubblico.

Lo stesso Baggio è amato da tutti, indistintamente (forse giusto i romanisti lo bistrattano ma lì c’entra una rivalità con Totti che esiste solo nel loro mondo), anche se nella sua carriera ha vinto pochissimo in fin dei conti. Però era quel tipo di giocatore estroso, che rompeva gli schemi. Pantani fece lo stesso, come Chiappucci, ma aveva in dote un talento che El Diablo non aveva e che l’ha portato poi a vincere le corse a tappe più importanti del mondo.

Allargando lo sguardo alla nostra società, direi che quello che davvero colpisce e che fa riflettere o emozionare è la rottura dell’ordine: una scritta sul muro, un centro sociale occupato, una manifestazione che blocca le strade. Non è un caso che le parole d’ordine della politica negli ultimi vent’anni siano state “decoro” e “sicurezza”: perché nel decoro e nella sicurezza si genera l’ordine e nell’ordine non si pensa, non ci si emoziona; in un certo senso non si vive ma si sopravvive.

Pantani, Tomba, Baggio ma ci aggiungerei anche Valentino Rossi, erano sportivi che in un mondo ordinato creavano disordine, ed è questo – credo – che genera le emozioni che ci restano dentro anche a distanza di così tanti anni e che sopravvivono anche in chi quelle emozioni non le ha mai vissute direttamente.